En su artículo titulado “Una respuesta liberal a la IA”, publicado en el periódico ABC el 12 de mayo de 2025, el economista y ensayista Guy Sorman ofrece una mirada crítica y ponderada sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad contemporánea. Desde una perspectiva liberal clásica, Sorman analiza tanto los riesgos como las promesas de esta tecnología, al tiempo que llama a evitar tanto el rechazo alarmista como la aceptación ingenua.

Uno de los ejemplos más llamativos que presenta Sorman es el del libro Hipnocracia, presuntamente escrito por un autor chino ficticio, Jianwei Xun. El texto, completamente generado por IA, logró burlar la vigilancia editorial y fue recibido por el público y la crítica como una obra auténtica. El caso no es anecdótico: es una muestra del poder que las inteligencias artificiales ya poseen para influir en la opinión pública, confundiendo la percepción entre lo real y lo artificial. Para Sorman, esto plantea un desafío fundamental para la democracia, basada precisamente en el acceso libre y confiable a la información.

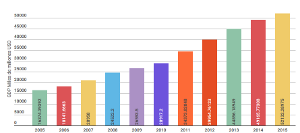

El autor sitúa la revolución de la IA en una línea histórica comparable a la Revolución Industrial. Así como la mecanización cambió la economía del siglo XIX, la automatización del pensamiento —o su simulación— está llamada a transformar la economía del siglo XXI. Las tensiones generadas por este cambio no son nuevas: como recuerda Sorman, los luditas destruyeron telares por miedo a perder su trabajo. Hoy, el temor se dirige al reemplazo de tareas cognitivas por algoritmos.

Pero la analogía no termina allí. Así como la Revolución Industrial, pese a sus costos iniciales, derivó en mayores niveles de bienestar, la IA podría —si se orienta correctamente— liberar a las personas de tareas repetitivas y permitirles enfocarse en trabajos más creativos y significativos. Sorman señala ejemplos en el ámbito de la medicina, el derecho y la educación, donde la IA puede asistir, pero no suplantar, a los profesionales humanos. El problema aparece cuando la herramienta se convierte en un atajo para evitar el pensamiento, como ocurre con estudiantes que presentan trabajos elaborados por sistemas automáticos.

El propio Sorman experimentó con una IA que generó una columna imitando sus ideas y estilo. Aunque el resultado fue técnicamente correcto, notó de inmediato la ausencia de ironía, matices y estilo personal. Esta vivencia refuerza su tesis de que la IA puede simular contenidos, pero no reemplazar el pensamiento crítico ni la subjetividad humana. Es en esos márgenes —la ambigüedad, la ironía, la creatividad— donde reside, para él, lo más valioso del pensamiento humano.

Lejos de rechazar la inteligencia artificial, Sorman propone asumirla como parte de nuestra evolución tecnológica. Pero advierte: su adopción no puede desligarse de una ética que preserve la autonomía del individuo. La libertad, en la tradición liberal que él reivindica, no consiste solo en no ser coaccionado, sino también en actuar con discernimiento. Por eso, frente al entusiasmo ciego o el temor paralizante, sugiere una tercera vía: la de la vigilancia activa, la regulación prudente y el compromiso intelectual.

A medida que la inteligencia artificial se integra más profundamente en nuestras vidas, la actitud que adoptemos frente a ella dirá más sobre nosotros que sobre la tecnología misma.

[…] social, la desinformación, la vigilancia masiva o la manipulación económica. También reconoce el impacto que tendrá sobre el trabajo humano y la estructura […]